中学生から始める

海外帰国生のための医学部・理系進学

最新ガイド2025前編

~海外在住時からの早めの準備で効率的に取り組み「合格」を手にしよう!~

中学生が医師を目指す前に知っておきたい「学び」と「準備」

海外在住の中学生の方が、将来海外の高校を卒業後に日本の医学部を目指す場合、早い段階から計画的かつ戦略的に準備を進めることが非常に重要です。日本の医学部入試は学力だけでなく、日本語力や面接、小論文など多角的な能力が求められます。

また、海外の教育環境と日本の入試制度には大きな違いがあるため、単に海外の高校での成績だけを重視するのではなく、日本の大学が求める「条件」や「試験内容」をしっかりと理解し、それに対応した学習を進める必要があります。さらに、出願資格や必要な資格の取得、そして精神面の準備も欠かせません。これらを踏まえ「どのような対策」を講じるべきか、そのポイントを整理してご説明します。

河合塾帰国生コース監修

河合塾 海外帰国生コース責任者

藤田 真由美さん

1992年学校法人河合塾に入塾。教材作成部門、大阪校、大阪校医進館(医学部特化校舎。現大阪北キャンパス 東大・京大・医進館)などを経て、2020年より本郷校海外帰国生コース、2021年より現職。

これまでの指導クラスは、医学部医学科、東京大学、京都大学、慶應義塾大学など幅広い大学、学部に及び、多くの受験生(帰国生・一般生)を合格へと導く。

❶ 日本の医学部入試制度の理解、出願資格の確認

・帰国子女入試枠の確認

複数の医学部で帰国子女入試枠があります。出願資格や必要書類、試験内容を大学のウェブサイト内にある募集要項で早めに調べましょう。特に第一志望大学が決まっている場合は正確に把握しましょう。

・高校卒業資格の確認

海外高校の卒業資格が出願資格として認められているか募集要項で確認しましょう。不明な場合は大学に問い合わせることをおすすめします。

❷ 日本語力の強化

・高度な日本語読解力と表現力が必須

医学部には必ず面接があります。また、小論文を課されることもあり、日本語力を早めに磨くことが重要です。

・日本語の学習環境を作る

日本語の新聞や書籍を読むことや、作文や小論文を書く練習を継続的に行いましょう。

❸ 学力アップに向けた準備(特に理数科目)

・「日本の医学部入試レベル」に合った学習

現地の学習範囲と日本の学習範囲が異なる場合がほとんどです。数学だけをとってみても計算機は使用できず、公式も覚えなければなりません。数学の学力が理科にも影響するため、まずは数学を頑張ることをおすすめします。

・現地での学習に力を入れる。

すべては現地での学習がベースとなります。将来的に受験することになる統一試験のスコアアップに向けても重要です。

早めの対策はこちら「まんぷく講座数学」

❹ 面接・小論文対策

・日本の医療事情や社会問題、医療用語を理解する

面接や小論文で問われることが多いため、最新の医療ニュースや社会問題に関心を持ちましょう。また、医学部入試において頻出の医療テーマについて理解を深めることも重要です。「医学・医療概説」(河合出版)は、詳しく、わかりやすい医学・医療入門参考書で、高校生のみならず、中学生の皆さまにもおすすめです。

・模擬面接や小論文の添削指導活用

医学部入試で課される面接や小論文は、一朝一夕で対策できるものではありません。日本語での自己表現力向上を目指すなら、専門の指導を受けることが一番の近道です。

・ボランティア活動への参加

医学部の面接では、学力だけでなく人間性や社会性も重視されます。ボランティア活動に参加することで、多様な人と関わり思いやりや責任感を養えます。また、実体験は面接での具体的な話題となり、志望動機を深く伝える助けになります。ぜひ積極的に参加し、多様な経験を積んでください。

早めの対策はこちら「まんぷく講座医系対策編」

❺ 計画的な学習

・長期的な学習計画の作成

海外の学習と日本の入試対策を両立させるため、計画的に学習を進めることが大切です。

❻ 健康管理

長期戦になるため、体調管理やメンタルケアも大切です。規則正しい生活(十分な睡眠、バランスの良い食事)、計画的な学習(休憩時間や趣味の時間も含めた計画を作成し、無理のないスケジュールを)、適切なストレス発散を通して、ストレス管理と自己管理能力を効果的に育成できます。これらを習慣化し、心身ともに健康な状態で受験期を迎えましょう。

海外在住中からできる面接・小論文対策

専門家に聞きました

河合塾 医療系面接・小論文講師 上野 匡太 先生

医学をはじめ医療系・理系学部では、面接・小論文のどちらでも「コミュニケーション力」にフォーカスしたタイプの面接が多いです。この場合の「コミュニケーション力」とは、お友だちや学校の先生と話すような会話ではなく、全く違う立場の人と踏み込んだ会話のキャッチボールができることを意味します。面接中に先生の興味を引き、さらに質問を掘り下げてくれるような関係ができると良いでしょう。

そのような「コミュニケーション力」を養うには、違う立場の人と会話をする経験を積むことが大切です。例えば、医療系であれば「医療のボランティア」などが挙げられます。異なる立場の人と話し、その経験をきちんと自分の言葉を用いて言語化できることが大事です。

医学部は、ロールプレイング的なテーマが出されることが多いです。例えば「認知症の人にはどう接すればいいのか」など、「人としてどのように接するのか」を聞かれることがあります。他の理系学部より面接時間も長いことが多く、いろいろな質問の回答から医師としての資質や、明確な目的意識があるかが見られています。

医学部も理系学部も勉強することが多く大変ですが、入学できれば世界の最先端に立って一生続けることができるやりがいのある仕事が待っています。受験期は大変ですがチャレンジする甲斐はあると思うので、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。

おすすめの対策は

小説・新聞を読もう

自分と全く異なる立場の人への「想像力」が鍛えられる。

海外での体験を「言語化」してみよう

海外生への定番の質問として、海外体験について聞かれることが多いため、日頃から印象に残ったことなどを日記に書き留めるなど、言語化する習慣をつける。

生命倫理をテーマにした本に目を通そう

近年、AIと医療の関わりがテーマになることが多い。生命・医療倫理の本においてそのテーマが扱われているため、事前知識を得る意味で有効。

医学・医療系学部への学習ロードマップ 中学1~3年生

日本語力の基礎固め

・漢字、語彙、読解力を強化するために日本の教科書や新聞、児童向けの文章を読む習慣をつけましょう。

・作文や日記を書く練習を継続することは、表現力を養うことにつながります。

基礎学力の習得(数学・理科・英語)

・日本の中学レベルの数学、理科(物理・化学・生物の基礎)、英語を学習することをおすすめします。日本の教科書や参考書を活用すると効果的です。基礎力がある程度ついていて、先取り学習をしたい方には「まんぷく講座」(数学)がおすすめです。

生活リズムと学習習慣の確立

・毎日一定時間の学習時間を確保し、計画的に学習を進める習慣を身につけましょう。

駐在国別 傾向と対策

滞在国によって、教育カリキュラムは異なります。河合塾ではこれまでの豊富な経験を元に、主な国別の傾向と対策をまとめました。

シンガポール

・英語力は高いが、日本語力が不足しがち

日本語の読解・作文、小論文で苦戦するケースが多い。

・理数科目の内容・深さが異なる

Aレベルは高度だが、日本の入試で求められる細かい日本語表現や問題形式に慣れていない。

・日本の受験科目に対応した学習が必要

日本語学習や小論文、面接対策が不足しやすい。

香港

・日本語力の不足

香港の学校では日本語教育が限定的なため、日本語でのコミュニケーション能力や小論文が課題。

・試験形式の違い

HKDSEやIBは論述やプレゼンが多いが、日本の入試の記述式問題や面接とは異なる形式。

・日本の科目範囲とのズレ

日本の理科・数学の範囲や出題傾向に合わせた対策が必要。

アメリカ

・日本語教育の不足

日本語の授業は限られており、日本語力の強化が必須。

・学習内容の違い

APやIBは科目ごとに深い内容だが、日本の医学部入試で求められる日本語での表現力や小論文、面接対策が不足しがち。

・試験形式の違い

アメリカのテストは選択式が多いのに対し、日本の入試は記述式や論述問題が多い。

オーストラリア

・日本語力の不足

日本語教育は基本的に選択科目であり、入試に必要なレベルに達していない場合が多い。

・科目内容の違い

理数科目は深いものの、日本語での問題理解や記述力のギャップが大きい。

・試験形式の違い

選択式中心の評価が多く、日本の記述式・面接形式に慣れる必要がある。

滞在国の現地校やインターナショナルスクールで、IB やAPを学んでいる場合でも、日本語力の強化と日本の医学部入試特有の学力・試験形式への対応をバランスよく進めることが合格への鍵となります。

帰国生入試に強い河合塾

日本での大学受験準備は、海外にいる今から始めよう!

受験生が口を揃えて言う「海外にいる時から始めておけば良かった」

海外在住時から始めて、他の受験生に差をつけよう

河合塾独自の豊富な合格者データにより、

これまで多くの海外帰国生を第一志望に導いています。

医学部・歯学部・薬学部・獣医学部に強い!

2019~2025年度 入試合格実績(抜粋)

※その他の合格実績はホームページをご覧ください

東京大学 累計合格者 No1! 理科一類毎年合格は河合塾だけ!

理科一類11名・理科二類・理科三類・文科二類5名・文科三類3名

医学部医学科

東北大学医学部医学科、東京科学大学医学部医学科、筑波大学医学群医学類、

金沢大学医薬保健学域医学類、富山大学医学部医学科、福島県立医科大学、岡山大学医学部医学科、

佐賀大学医学部医学科、慶應義塾大学医学部医学科、国際医療福祉大学医学部医学科、

藤田医科大学、順天堂大学医学部医学科

歯学部・薬学部・獣医学部

東京科学大学歯学部、岡山大学歯学部、富山大学薬学部、岡山大学薬学部、東京薬科大学、

明治薬科大学、帯広畜産大学畜産学部、北里大学獣医学部、日本大学生物資源科学部獣医学科

一橋大学 社会学部6名、経済学部7名、商学部5名、法学部4名 2020年度入試では受験者7名全員合格

まんぷく講座・みつめる講座の詳細はこちら

学校法人 河合塾 海外帰国生コース(本郷校)

〒112-0002 東京都文京区小石川 2-6-1

phone+81-3-3830-1371

https://www.kawai-juku.ac.jp

日本とは違うプログラムで学ぶ帰国生の強みとは?

「親が医師だから」「偏差値が高いから」という理由で医学部を目指す人もいるかもしれません。医学部入試では昨今、すべての大学で面接試験が課されており、受験生の「医師としての適性」が重視される傾向にあります。医師は患者の命にかかわる職業だからこそ、大学側も学力だけでなく、高い『人間力』を備えた学生を選びたいと考えています。この点は、一般入試でも帰国生入試でも共通しています。

語学力は言うまでもありませんが、いろいろな国の文化や価値観に揉まれる中で身に付けた『発信力』が高く評価されます。ここでいう『発信力』とは、自分の意見を伝えるだけではなく、他者を尊重して、その場をうまくまとめる順応性に富んだ力です。

医師は、看護師や検査技師、管理栄養士ら専門スタッフと協働する「チーム医療」の一員でもあります。現場をまとめるリーダーシップやコミュニケーション力は欠かせない資質と言えるでしょう。

また、日本ではできない国際的な経験を積んでいることもポイントです。医学部に合格した帰国生の中には、欧州でウクライナ難民を受け入れるボランティア活動に取り組んだ人や、Aレベルの課題をきっかけに医療系の研究論文を書き上げた人もいました。また、自分が海外の医療機関で辛い思いをした経験から、『日本で医師になって外国人患者を助けたい』という明確な志を持った人も多いです。大学側は、帰国生の経験値に期待しています。

藤田さんからのアドバイス

海外にいる間にいろいろな経験を書き出しておくことをおすすめします。その経験をもとに将来どのような社会貢献をしたいか、医学部志望者であれば自分はどのような医師をめざすのか、医師としての将来像にまでつなげて描けるようにしておくと、志望理由書や面接での説得力が増すでしょう。

特に医学部の帰国生入試は甘くはありません。晴れて合格後も、日々の勉強を怠らないことが大切です。医学部生になったら、ハイレベルな一般入試を突破してきた優秀な学生と机を並べることになるのですから。「医師は一生勉強」とも言われます。合格は医師になるためのスタート地点であることも忘れないでください。

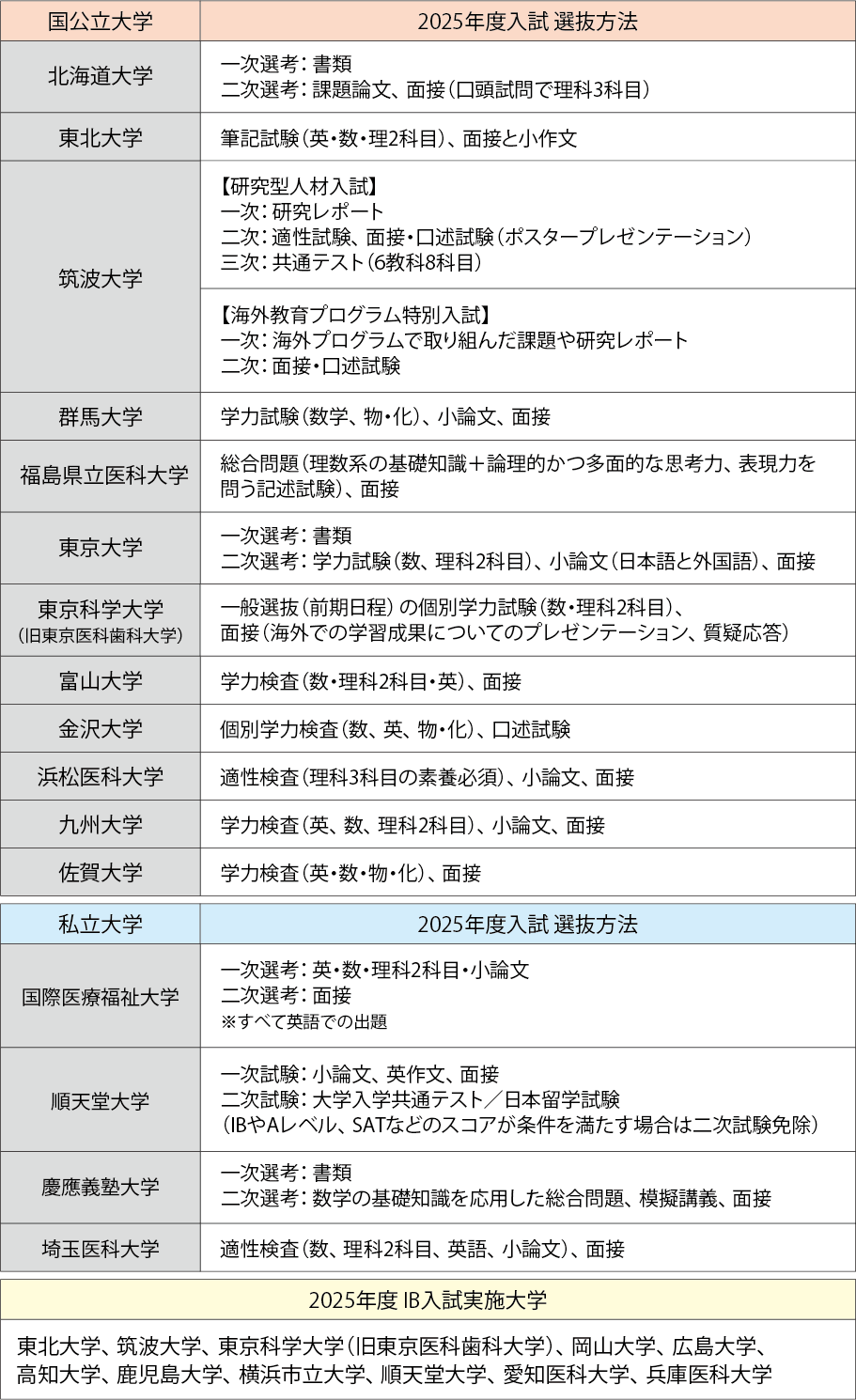

■ 帰国生入試を設けている医学部

※受験時には最新の募集要項を確認してください。

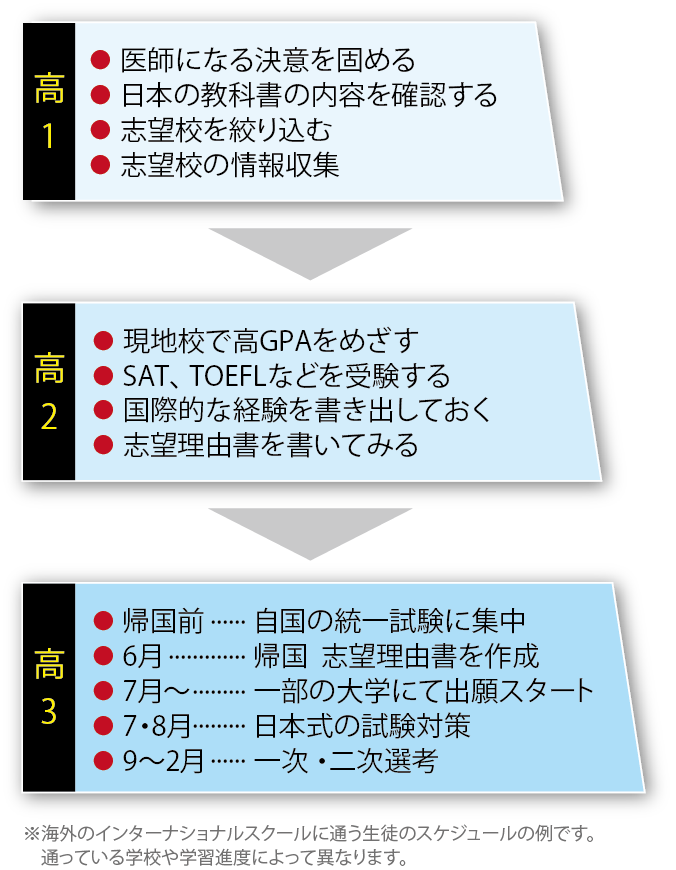

■ 合格へのロードマップ

※2025年11月25日現在の情報です。最新情報は各機関に直接ご確認ください。