教育熱心なアジアの国々の中でも、シンガポールの生徒たちが常に世界のトップレベルに位置していることをご存知でしょうか。特に理数教育は、世界の国々の教育到達度を比較する国際調査で長年連続してトップ3に入っており、世界的にも大変注目されています。シンガポールの算数のカリキュラムは近年では欧米でも「Singapore Math(シンガポール式算数)」として知られ、インターナショナルスクールでも、「算数は Singapore Mathのカリキュラムを導入しています」と謳い文句にしている学校も見られます。今回はシンガポールが世界に誇る、このユニークな算数カリキュラムについてお伝えします。

「シンガポール算数」とは

◆ 独自カリキュラムの成り立ち

.png)

◆海外でも評価

海外で「シンガポール算数」として知られるようになったのは、米国在住のシンガポール人が、家庭学習でシンガポールの教材を使っていたことがゆえんと聞きます。90年代には米国のホームスクーリングの保護者たちの間で教材が広がったそうで、2000年代からは学校教材として採用する州も増えた他、メディアでも女優のヒラリー・ダフさんやサンドラ・ブロックさんがシンガポール算数の効果について触れるなど、「Singapore math」という固有名詞としてもすっかり定着しています。

シンガポール算数の実力

シンガポールは国際的な学力調査PISA※1やTIMSS※2の算数・数学で常に上位に入り、前回2022年のPISA、2023年のTIMMSいずれにおいても理数科目でシンガポールは1位に輝きました。

※1…PISA:Programme for International Student Assessment

経済協力開発機構(OECD)が実施する国際的な学習到達度に関する調査で、15歳児を対象に読解力、数学、科学の三分野について3年ごとに実施。三カ国、人数は毎回増加しており、2022年は81か国・地域から約69万人が参加。

※2…TIMSS:Trends in International Mathematics and Science Study

TIMSSは、国際教育到達度評価学会(IEA)が、児童生徒の算数・数学、理科の教育到達度を国際的な尺度によって測定し、教育上の諸要因との関係を明らかにするため1995年から4年ごとに実施。2019年は、小学校は58か国・地域、中学校は39か国・地域が参加。

■ 2022年 PISAの結果(15歳児対象、81か国・地域から約69万人が参加)

.png)

■ 2023年 TIMSSの結果(⼩学校は58か国・地域から約36万⼈、中学校は44か国・地域から約30万⼈が参加)

.png)

出典:いずれも国立教育政策研究所ウェブサイト(https://www.nier.go.jp/)参照

カリキュラムの枠組み

国土も小さく自然資源にも乏しいシンガポールは、人的資本の育成を最重要課題として捉えており、特に算数・数学的思考力やスキルの育成は21世紀におけるさまざまな課題解決のためのイノベーションに向けて必須のコンピテンシーとしています。

シンガポール教育省の算数のシラバスでは、次の5つの柱を挙げています。

● 数学的概念(Concept)

● スキル(Skills)

● 抽象化や推理などを含む思考処理能力(Processes)

● 学習に対するポジティブなイメージや自信といった態度(Attitude)

● 「メタ認知」(Metacognition)※

※問題をどう理解しどう解くのか、そのためには何が必要かを客観的に把握し、思考や学習方法を自ら調整していく力

「メタ認知」の必要性は特に強調されており、このような算数・数学の力を最大限に伸ばし、実生活のさまざまな場面で算数を積極的に用いることができるように、実際のカリキュラムにはさまざまな工夫が凝らされています。

ゲームをしながら分数の概念を学ぶ小学4年生の算数の授業風景を、ローレンズ・ウォン首相が視察(2024年9月、教育省Facebookより)

シンガポール算数の特徴

❶ Bar Model バー・モデル

いわゆるテープ図を用いて問題をとく解法で、代数的な概念を視覚的に理解します。

❷ 文章題の多さ

長く複雑な文章題を理解するための読解力、論理的思考力、柔軟な試行錯誤を伴う問題解決力を問う、さまざまな文章題をマスターします。

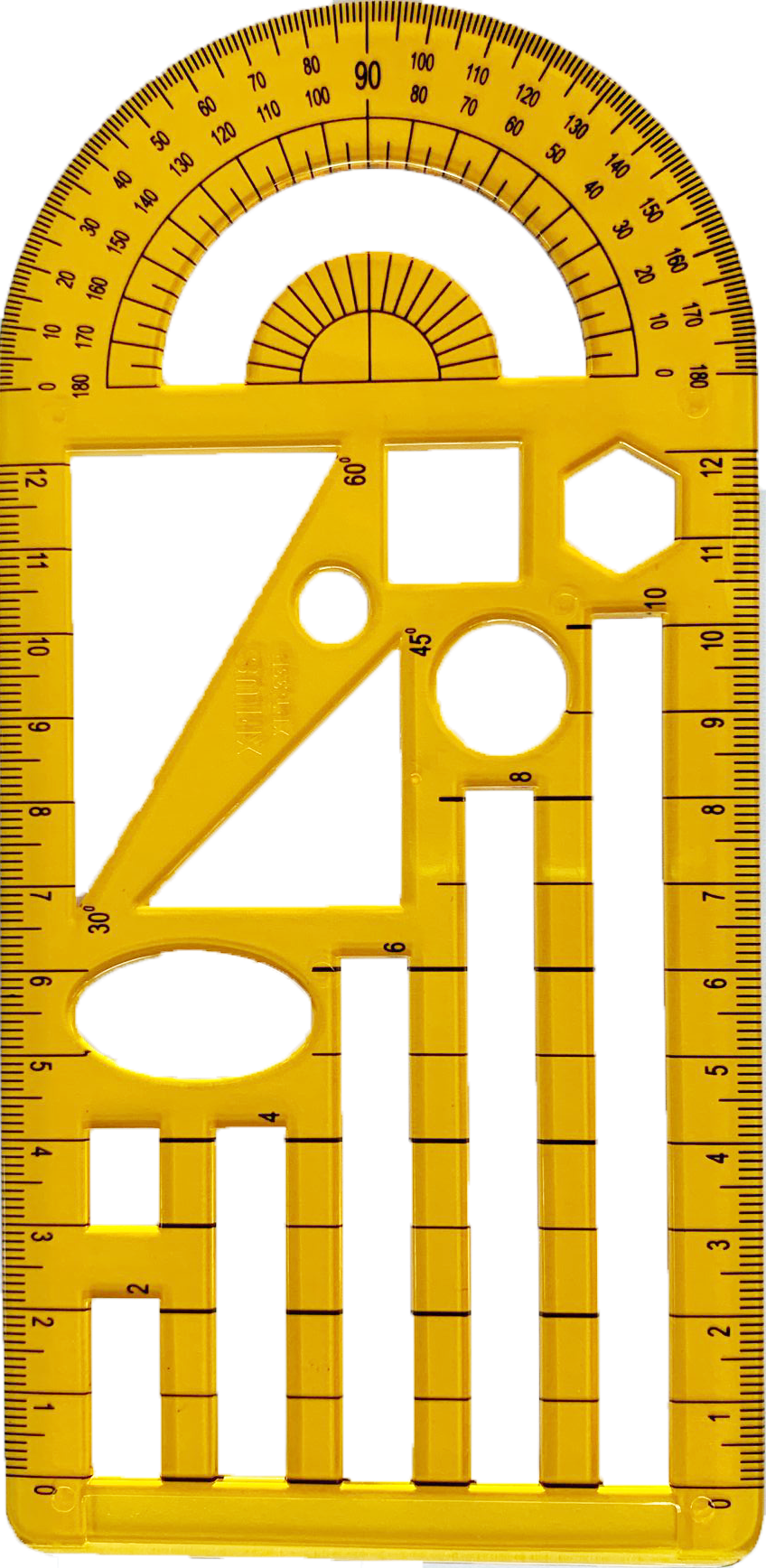

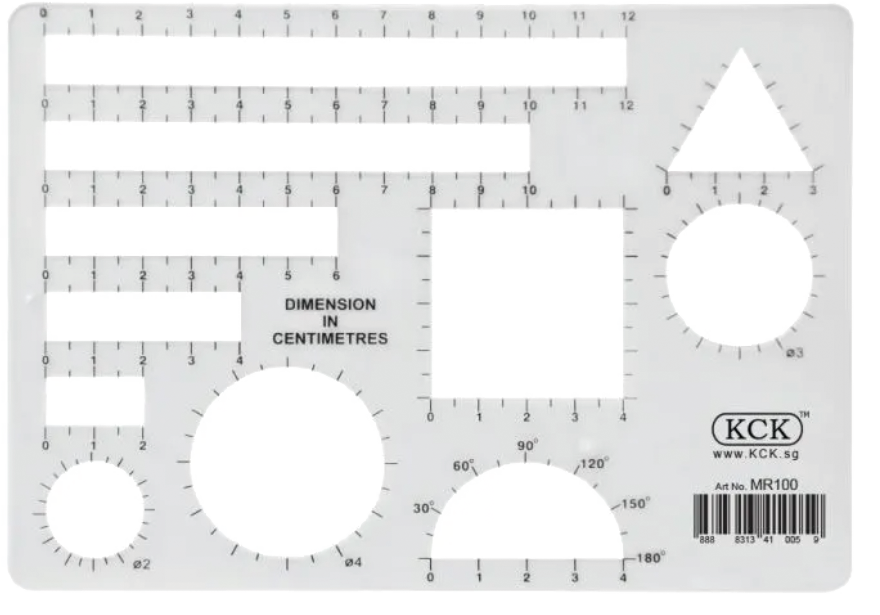

❸ 計算機の使用

小学校高学年からは、計算よりも問題解決の思考プロセスに時間をかけるべきであるという考えから、高学年から計算機を使用開始し、卒業試験の一部でも、決まった型の計算機を持ち込み使用します。

◆「バー・モデル」とは?

シンガポール算数といえば「バー・モデル」と理解している人も多いようです。数量をテープの長さで表すことで問題を解く解法ですが、シンガポール算数ではさまざまな文章題において使われています。

入門編 文章題の内容をバー・モデルで書いてみよう

例題 青いボタンが2つ、赤いボタンが3つあります。ボタンは全部で何個ありますか。

.png)

日本では「テープ図」として知られているこのような図は、日本の小学校でも教科書や黒板に描かれて図を参照しながら問題を解きますが、シンガポールでは子どもたちが実際に図を自分で描けるようになることが必須とされています。算数の授業では、上記のような最も単純な足し算・引き算の問題でも、1年生の時から必ずこのバー・モデルを描くことが求められ、さまざまな文章問題を読み解き、バー・モデルという形に整理して分析することで、複雑な問題も解けるように訓練されるのです。

上級編 代数の概念も、バーモデルで

シンガポール公立校では3~4年生位から、日本の中学受験対策で勉強する「和差算」「鶴亀算」のような「特殊算」、或いは中学校では代数xを使って解くような問題を、このバー・モデルを使って、特定の部分を「1 Unit 基本単位」として定めることで、xを使わずに解いていきます。

例題 実際に2024年のPSLE(小学校卒業試験)で出題された問題

〈原文〉

At first, Tina had a total of 97 small and large magnets. She gave away 4 small magnets and bought some large magnets. The number of large magnets increased by 50%. In the end, she had a total of 114 magnets.

(a) How many large magnets did Tina have in the end?

(b) Did Tina have more small magnets or large magnets at first? How many more?

ティナは最初、大小2種類の磁石を合計97個持っていました。その後、小さい磁石4個をお友だちにあげてしまい、また大きな磁石をいくつか買い足したところ、大きい磁石は50%、数が増えました。そして最後には合計で114の磁石を持っていました。

① ティナは、最後にはいくつの大きな磁石を持っていましたか。

② 最初にティナは、大小どちらの磁石をより多く持っていましたか。また、その差はいくつでしたか。

.png)

このように文章題の内容をバー・モデルに表すことで、数量や割合の関係性などを視覚化して把握しながら問題を分析し、一見複雑な文章題を、簡単な計算を使うだけで解くことができるようになります。シンガポール教育省は、小学校算数のシラバスの序章の中で、このようなアプローチの利点として「代数的な概念を視覚的に学ぶことができるため、生徒たちは中学数学以降に代数を学ぶ際にも全く新しい概念のように感じることなく、より高度な学習へとスムーズに進むことができる」と述べています。

シンガポールの現地校で学んだ人に聞きました

シンガポールの現地校で小学校、中学校時代を過ごした

M子さん(大学1年生)

小学校の算数ではさまざまな問題の種類に合わせてバー・モデルの描き方を習いました。問題を読んでいるときは難しそうに見えても、バー・モデルを描いて試行錯誤しているうちに魔法のように問題が解けたり、ぱっと解き方をひらめいたり、とても楽しかった記憶があります。ただ5,6年生になるとバー・モデルでは対応できない問題も増えてきて、解法を見極めるのが難しくなり、とにかくたくさんの問題をこなして卒業試験に備えました。小学生のときから長くて複雑な文章題を、素早く読み込みながら頭の中で整理したり、図式化していく訓練を受けたことは、中学校以降もさまざまな科目の勉強や試験の時に役立ったと思います。

2025年9月25日現在の情報です。