なぜ「国際バカロレア」なのか

第3回 中等教育プログラム(MYP)

~実施校での取り組み~ 編

※MYP: Middle Years Programme

前回までの記事はこちら☞

https://spring-js.com/global/global01/iinternational-baccalaureate/

第1回入門編、第2回 初等教育プログラム(PYP)編に続き、今回は、国際バカロレア(以下IB)中等教育プログラム(Middle Years Programme: MYP)について特集します。

より深い知識の習得が必要となる中等教育は、どのようなプログラムの内容なのでしょうか。また、その先の大学進学に直結するディプロマプログラム(DP)にどう繋がるのでしょうか。今回は、実際にIB MYPを実施している学校での取り組みについてお伝えします。

(画像提供:Overseas Family School)

(画像提供:Overseas Family School)| 取材協力: 昌平中学校・高等学校(埼玉県、授業は主に日本語で学ぶ) 玉川学園中学部・高等部(東京都、授業は主に英語で学ぶ) Chatsworth International School(シンガポール) Overseas Family School(シンガポール) 参照: 国際バカロレア機構ウェブサイト 文部科学省IB教育推進コンソーシアム ウェブサイト |

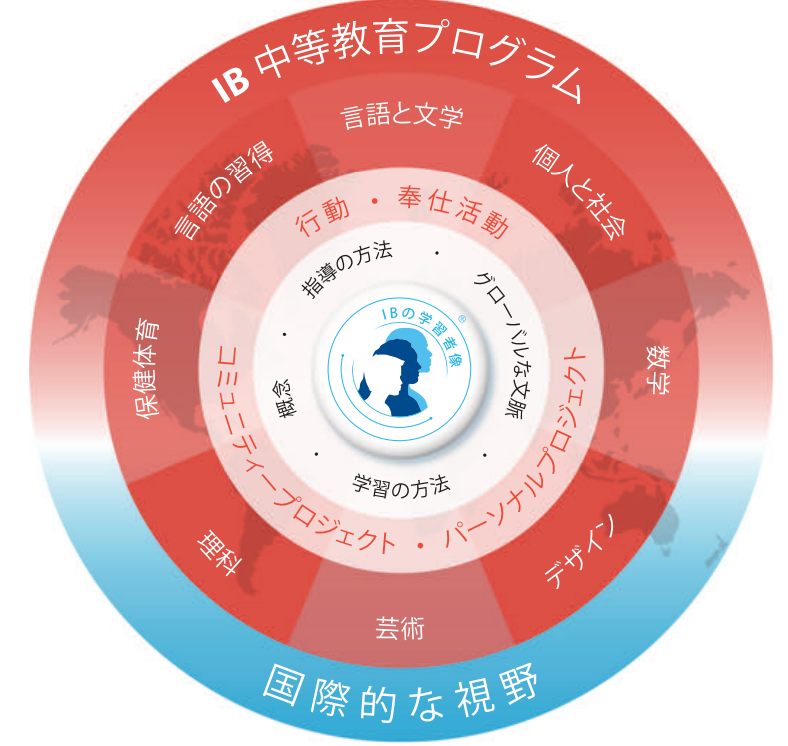

MYPとは

1994年に導入されたMYPは11~16歳が対象のプログラムで、これまでの学習と社会とのつながりを学ぶことを目指しています。8つの教科を学びながら、教科間で学習内容が孤立することなく他の教科や実社会との関わりを認識しながら学習が進められます。どの言語でも取得可能です。

8つの教科

MYPでは大きく8つの教科グループがあります。

| <言語と文学> <言語の習得> <個人と社会> <理科> <数学> <芸術> <保健体育> <デザイン> |

各教科グループは、毎年最低50時間以上の授業時間が必要とされています。

MYPの特徴

● 学習内容と実社会をつなげる実践的な学びを重視

● 8つの学習分野(教科)で学びながら、各教科を分断せず、共通のテーマをもとに学習が進められる

● DPへの準備期間として、社会奉仕活動や発表の機会が多く設けられている

● 多様な文化を理解するため、二言語以上で幅広いコミュニケーションが取れることが必要という考えのもと、第二言語は必修

実施している中学校の数は?

2021年11月現在(提供:国際バカロレア機構)

| 世界 1,721校 | シンガポール 8校 | 日本 28校 |

シンガポールでMYPを導入している学校がPYP(初等教育プログラム)、DPに比べると少ないのはなぜ?

例えばシンガポールの約50%のインターナショナルスクールは、MYPではなく、IGCSE※を採用しています。

※英国の義務教育修了制度を基礎とする、海外生のための国際的なカリキュラム(International General Certificate of Secondary Education)

(画像提供:昌平中学校・高等学校)

(画像提供:昌平中学校・高等学校)MYPとIGCSE その違いは?

IBの最終課程であるDPを学ぶためにMYPを修了していることは必須ではなく、実際にシンガポールの多くの学校ではIGCSEも採用されています。MYPとIGCSEの主な概要は以下の通りです。

| MYP | 学び方 | IBが規定する枠組みに沿って学習内容を決定します。 |

| 修了試験 | 最終学年にeAssessmentと呼ばれる公式の試験を任意で受けることは可能です。 修了要件ではなく、実施の有無は学校により異なります。 | |

| IGCSE | 学び方 | 科目ごとに規定されたシラバスに従って知識を習得します。 |

| 修了試験 | 最後に修了試験を受ける必要があります。 |

保護者の声 ❶

中学校からインターナショナルスクールへの編入を検討しています。IGCSEには中等教育修了試験があり、試験直前に編入することは難しいと聞いています。中学からの編入はどの学校でも大変ですが、我が家は修了試験が義務でないMYP に挑戦したいと考えています。

保護者の声 ❷

高校・大学の学習で困らないように、中学では各科目の知識をしっかり習得してほしいと思います。我が子の場合、修了試験がある方が目標が明確になるため、IGCSEを希望しています。

保護者の声 ➌

日本の中学高校では、10~15科目の定期試験を受けることが多く、興味が持てない科目については、つい暗記中心の勉強に陥りがちです。MYP でも暗記すべきことはあるものの、科目数が絞られ、自分の興味・探究心に沿って深く学べることを期待しています。

プログラムの主な内容

◆ グローバルな文脈(Global Contexts)

国際的な視野をもつ人間を育成するために、学習内容と実社会の出来ごとや背景、状況を結びつけて学びます。 3~12歳までが学ぶPYPの「6つのテーマ」※と同様、MYPでも実社会の課題を国際バカロレア機構が定めた共通のテーマをもとに、「学習の単元」を各学校の教員が定め、学習が進められます。

| ※PYPにおけるIB機構が定めた世界共通の学習テーマ。詳しくはこちらをご覧ください。https://spring-js.com/global/16974/ |

| 実社会との『つながり』を学ぶ学習テーマ | PYP 6つのテーマ(全世界共通) | MYP グローバルな文脈(全世界共通) |

| 私たちは誰なのか Who we are | 独自性と関係性 Identities and relationships | |

| 私たちはどのような時代と場所にいるのか Where we are in place and time | 空間と時間における適応 Orientation in time and space | |

| 私たちはどのように自分を表現するか How we express ourselves | 個人的文化的な表現 Personal and cultural expression | |

| 世界はどのような仕組みになっているのか How the world works | 科学的技術的な改革 Scientific and technical innovation | |

| 私たちは自分たちをどう組織しているのか How we organize ourselves | グローバル化と持続可能性 Globalization and sustainability | |

| この地球を共有するということ Sharing the planet | 構成と進歩 Fairness and development |

◆ 奉仕活動と行動(Service as Action=SA)

IBは学びを実社会につなげることを大切にしています。その一つとして、「奉仕活動」を行います。

DPのCAS(Creative Action Service)にも繋がっていきます。

活動例①

家庭で余っている食料品を集め、食料を必要としている人々に寄付する「フードドライブ」を開催

「フードドライブ」を行う前に、小・中学校の教室に行き「食品ロス」や「食糧不足の問題」を伝えたり、自分たちにできることは何かを一緒に話し合いました。グループで活動することで、「人のため」に行動するだけでなく「人と一緒」に行動する責任感を身につけることができます。

ささやかでも、自分たちの行動が地域社会の役に立つことを実感できた貴重な経験でした。

Chatsworth International School フェデリカさんとリロウェンさんYear11(高校1年生)

2週間にわたり「フードドライブ」を実施

2週間にわたり「フードドライブ」を実施(画像提供:Chatsworth International School)

活動例②

リサイクル用品を使って学校の庭の植物を育成

植物を育てることで、生態系への理解を深めることができ、それが人々の暮らしや地球環境にどう影響を与えるかを学ぶことができました。また、植物を育てることは責任が伴うので、前よりも責任感を持つようになったと思います。

Overseas Family School 6年生の生徒

(画像提供:Overseas Family School)

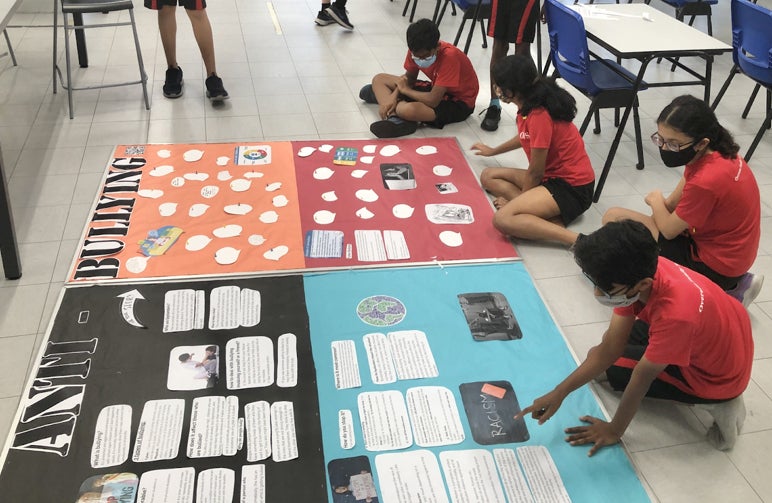

(画像提供:Overseas Family School)活動例①

「いじめ」や「環境破壊防止」キャンペーンを実施

RESPECT(尊敬)をテーマに、「いじめ」や「環境破壊」といった問題が人々にどう影響を与えるのかを提起し、具体的な解決策や自分たちの生活様式の見直しを提案しました。活動を通じて、いじめを目撃しても傍観者にならないと決めました。人や環境をどう大切にしていけば良いのか、その方法を学ぶことができたと思います。

Overseas Family School 7年生の生徒

(画像提供:Overseas Family School)

(画像提供:Overseas Family School)◆ MYPプロジェクト

MYPでは集大成として、1年かけて以下2つのプロジェクトに取り組みます。2つを合わせて「MYPプロジェクト」と呼び、MYP修了要件の一つです。

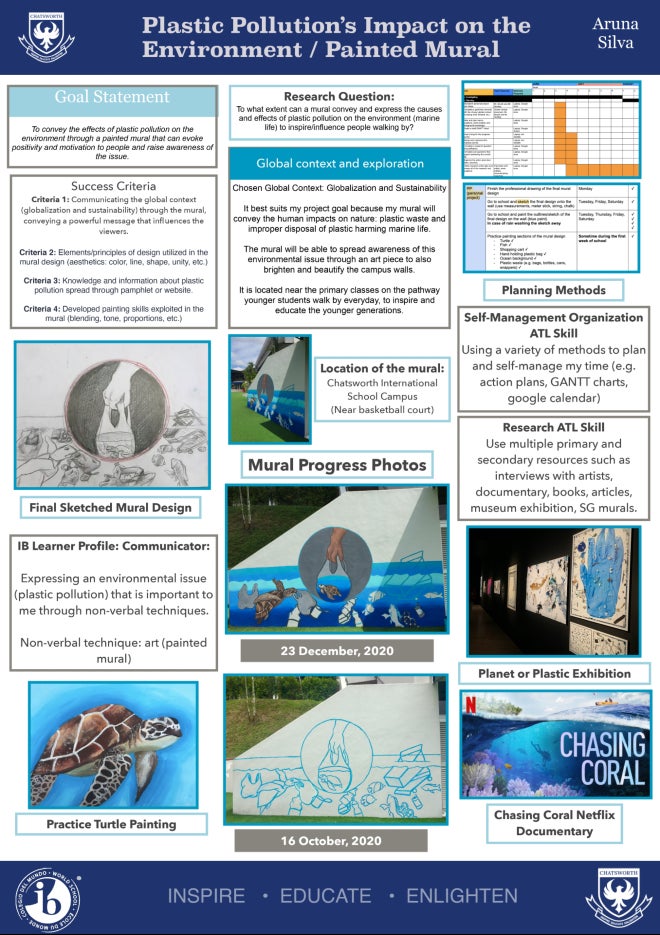

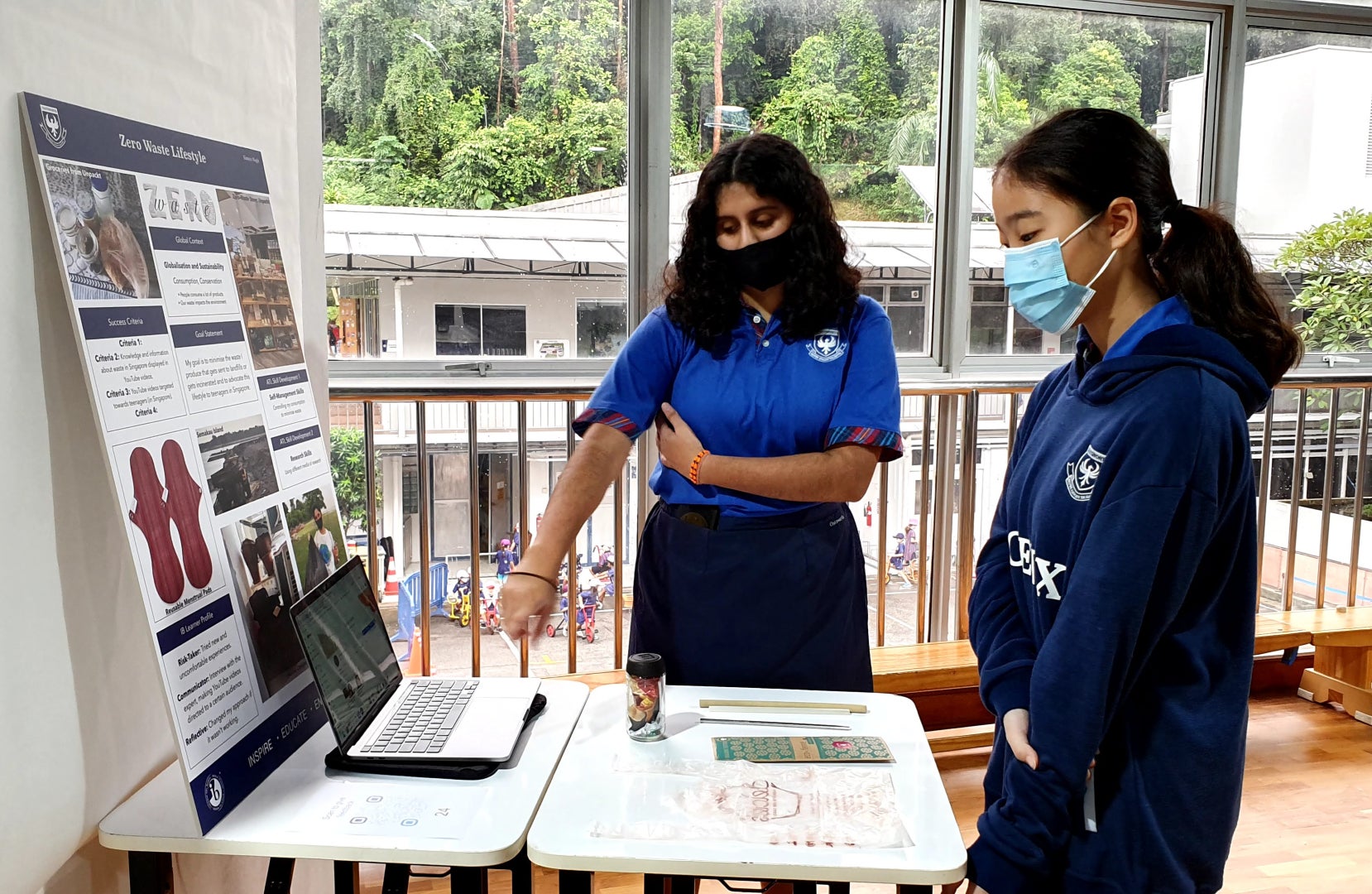

<パーソナルプロジェクト> 個人が関心ある内容について探究し、発表します。

<コミュニティプロジェクト> 社会の役に立つことは何かを考え、実際に奉仕活動を行います。

| パーソナルプロジェクトを通じて、生涯役に立つ「学び方」を身につけます。 Overseas Family School MYPコーディネーター Nathalie Buckland-Brough 先生より  MYPでは「Approaches to learning(ATL)= 学び方を学ぶ」ことも大切だと考えられています。自分が関心のあることを深く追求して学ぶだけでなく、新しい考えを柔軟に受け入れる「オープンな心」を育てます。また、コミュニケーション力やリサーチ力、問題解決能力や考察力を養うこともできます。この経験は生涯、学習を続けていく上で得がたいスキルとなることでしょう。 MYPでは「Approaches to learning(ATL)= 学び方を学ぶ」ことも大切だと考えられています。自分が関心のあることを深く追求して学ぶだけでなく、新しい考えを柔軟に受け入れる「オープンな心」を育てます。また、コミュニケーション力やリサーチ力、問題解決能力や考察力を養うこともできます。この経験は生涯、学習を続けていく上で得がたいスキルとなることでしょう。 |

パーソナルプロジェクト例

テーマ:プラスチックによる環境汚染について

壁画を描いて問題を訴える

壁画を描いて問題を訴える (画像提供:Chatsworth International School)

(画像提供:Chatsworth International School)日本の一般的な学校、専門的には「学校教育法第1条に規定されている学校(以下、一条校)」と呼ばれる学校でもMYPは実施されています。文部科学省が規定する「学習指導要領」で必要な学習内容を、MYPの枠組み・アプローチで学んでいきます。

日本ではインターナショルスクールだけではなく、一般の学校でもI Bの取り組みは

広がっています

Spring編集部が

MYP実施校に聞きました

◆ 日本の一条校では、MYPと学習指導要領をどう両立させていますか?

MYPの場合、学び方についての規定はありますが、内容については特に規定がありません。そのため、学習指導要領に沿った形でカリキュラムを組みながら、MYPの学びを行うことが可能です(昌平中学校・高等学校)

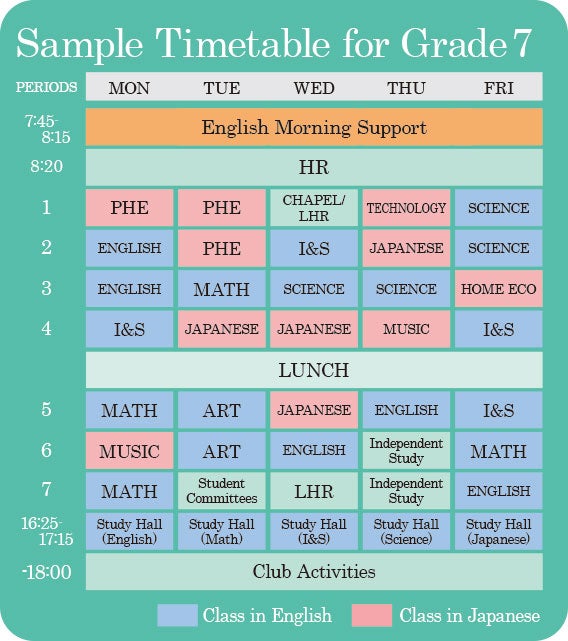

教科ごとに、文部科学省の学習指導要領の内容を確認し、IBの授業内容に必要な単元を加えるようにしています。DP(11~12年生)においては、文科省の科目である体育などをIBの科目に加えて実施しています(玉川学園中学部・高等部)

7年生時間割例(提供:玉川学園中学部・高等部)

7年生時間割例(提供:玉川学園中学部・高等部)PHE=保健体育

I&S= Individuals & Society「個人と社会(社会科)」

※時間割や授業内容は学校により異なります。

◆ 教科を横断的に学ぶために、どのように授業が行われているのでしょうか?

授業例① 昌平中学校(3年生)

「エネルギー」をテーマに、理科・社会の視点から学ぶ

理科の授業: 火力発電、原子力発電、水力発電などのメカニズムを調べ探究。

社会の授業: 生徒たちが世界各国の代表者となり「地球環境問題を守るにはどのような条約が必要か?」について議論。

⇓

【結果】

地球環境保護だけでなく自国の経済成長も同時に考える必要がありました。各国の置かれている状況は異なるため、白熱した議論が行われました。

(画像提供:昌平中学校・高等学校)

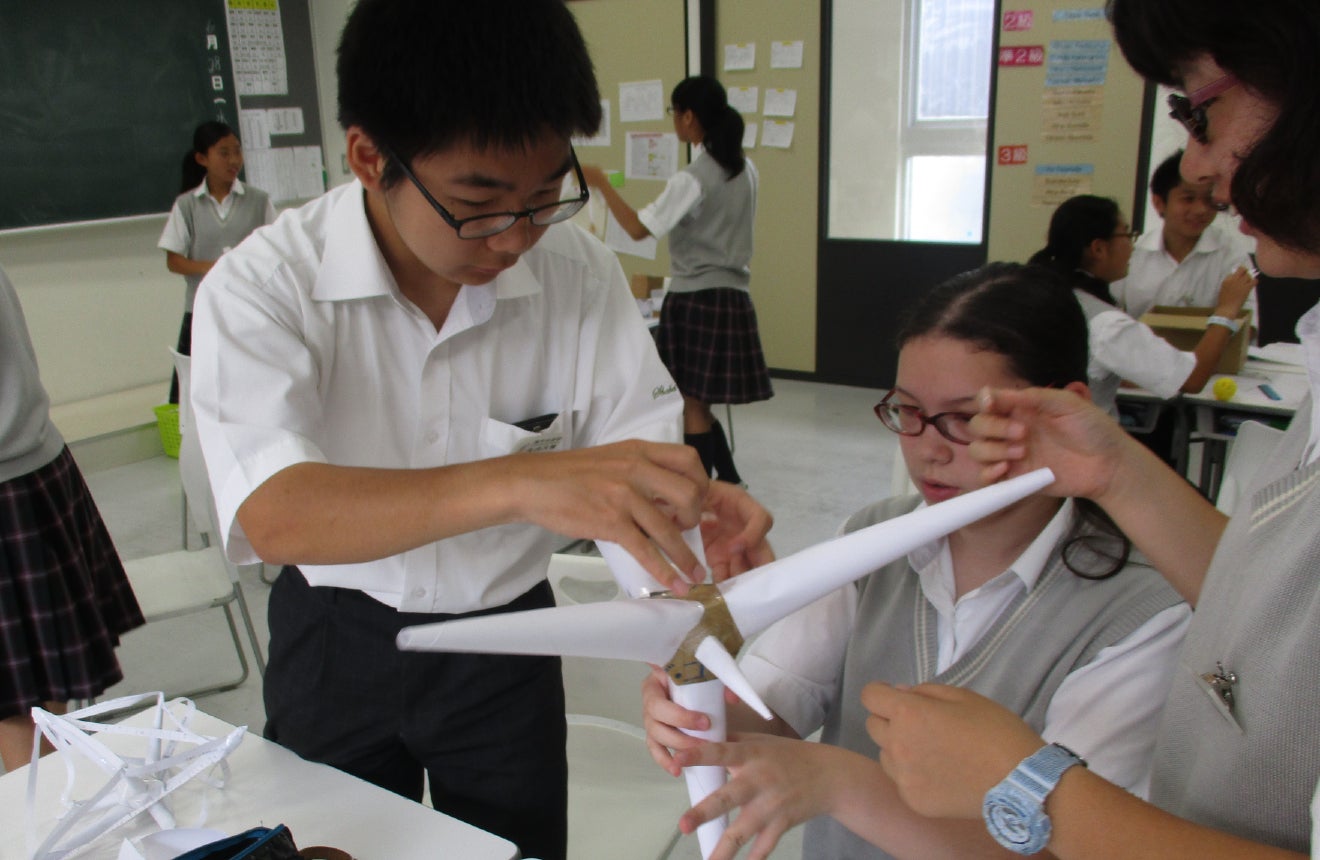

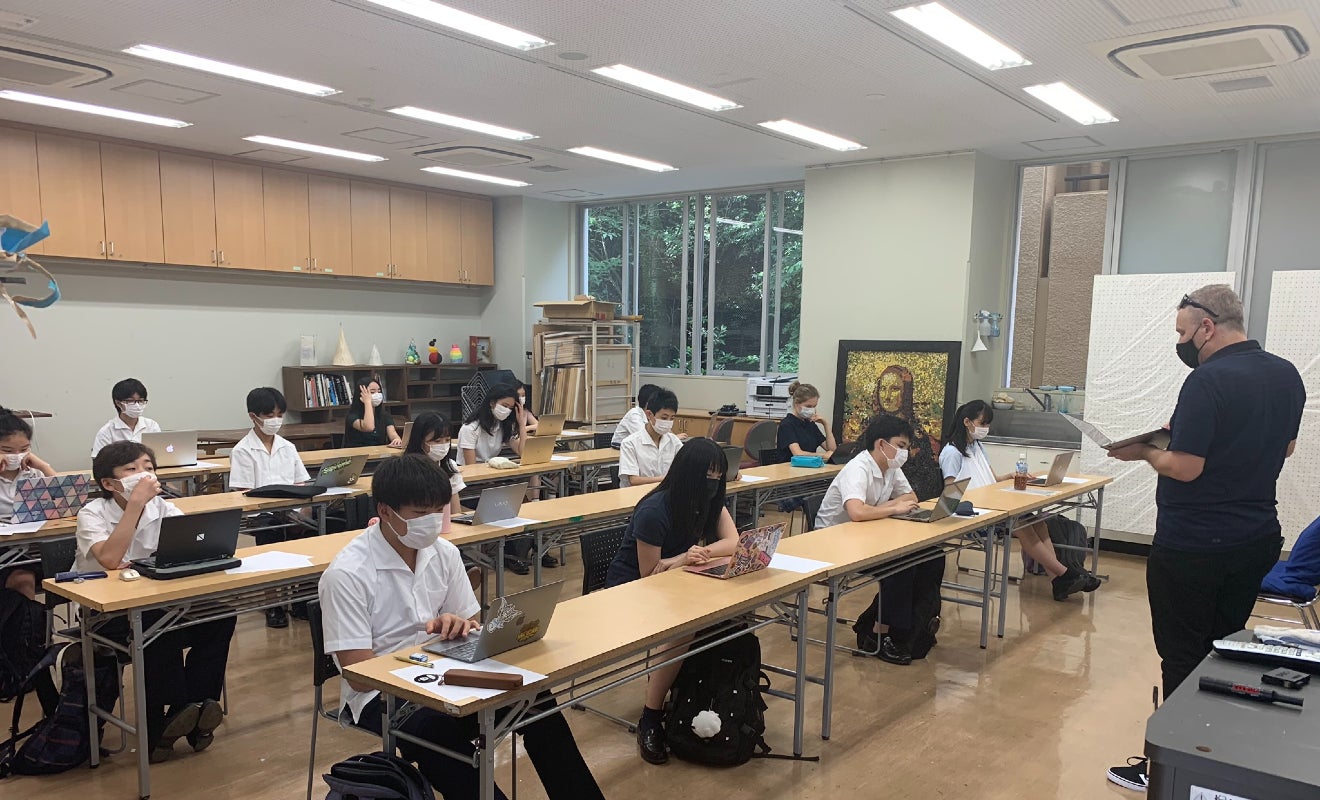

(画像提供:昌平中学校・高等学校)授業例② 玉川学園中学部(6年生)

オリジナルメダルを鋳造して作成

ART(芸術)の授業: オリジナルメダルを鋳造。

⇓

【結果】

その過程で、理科、歴史、芸術など複数の視点で、古今東西の科学技術の発展と芸術との関係を調べました。

玉川学園中学部・高等部ではBYOD(Bring Your Own Device:個人が所有する端末を学校に持ち込むこと)が導入され、生徒は一人一台のPCかタブレットを使い、学習を行います。(画像提供:玉川学園中学部・高等部)

玉川学園中学部・高等部ではBYOD(Bring Your Own Device:個人が所有する端末を学校に持ち込むこと)が導入され、生徒は一人一台のPCかタブレットを使い、学習を行います。(画像提供:玉川学園中学部・高等部)<ICTの活用も重要多くの学校で一人一台のPCかタブレットが使用されています。>

◆ 評価方法、成績のつけ方は?

MYPでは各教科につきA~D 4つの「観点(Criteria)」が設定され、それぞれに「達成度」として1~8までの点数が与えられます。観点は教科により異なります。

例:「言語と文学」の場合

| 観点 | 点数 | |

| A | 分析 | 1~8 |

| B | 整理 | 1~8 |

| C | 創作 | 1~8 |

| D | 言語の使用 | 1~8 |

最高32点、右の表でA~Dの合計点により出される数字がその教科の成績となります。

| 教科の成績 | 4つの観点の合計点数 |

| 1 | 1~5 |

| 2 | 6~9 |

| 3 | 10~14 |

| 4 | 15~18 |

| 5 | 19~23 |

| 6 | 24~27 |

| 7 | 28~32 |

例:社会科で「批判的思考」を評価するための評価規準。

| 到達レベル | レベルの説明 |

| 0 | 以下に記す基準に達していない。 |

| 1~2 | i ...見解、出来事、視覚表現、議論の要点を限定的な範囲で特定している。 ii ...まれにではあるが、意見を正当化するために情報を活用している。 iii ...情報源やデータの出典と目的を限定的に特定している。 iv ...さまざまな見方をいくつか特定している。 |

| 3~4 | i ...見解、出来事、視覚表現、議論の要点をいくつか特定している。 ii ...いくつかの情報を活用して意見を正当化している。 iii ...情報源やデータの出典と目的を特定している。 iv ...さまざまな見方のうちのいくつかを特定して、そこに含まれる意味をいくつか提示している。 |

| 5~6 | i ...見解、出来事、視覚表現、議論の要点を特定している。 ii ...情報を使用して意見を十分に正当化している。 iii ...情報源やデータの出典と目的を幅広く特定している iv ...さまざまな見方とそこに含まれる意味をおおむね特定している。 |

| 7~8 | i ...見解、出来事、視覚表現、議論の要点を詳細に特定している。 ii ...情報を活用して意見を詳細に正当化している。 iii ...幅広い情報源やデータを出典や目的という観点から一貫して特定し、分析している。 iv ...さまざまな見方とそこに含まれる意味を一貫して特定している。 |

| 成績は日々の学習姿勢や課題の提出状況、そして試験などから総合的に評価されます。 (玉川学園中学部・高等部) 課題に取り組む前に、IB規定に沿った評価規準を事前に生徒に示し、これに基づいて評価を行います。そのため、生徒たちは明確な目標を理解した上で課題に取り組むことができます。 (昌平中学校・高等学校) |

教科担当の教員は評価の対象となる課題を生徒に提示します。

評価・点数はあくまで「到達度」であり、現時点でどの程度到達したかを示します。

(画像提供:玉川学園中学部・高等部)

(画像提供:玉川学園中学部・高等部)Spring編集部が

IBで学ぶ生徒の声を聞きました

| 昌平中学校 3年生 深井 千尋さん 相手に伝える力を問われる学び ❶ IB校で学ぼうと思ったきっかけは? 今、社会で求められているグローバル人材としての探究心や知識、思いやりに富んだ人間性などを学び、自分がやりたいことではなく「できること」を増やし、自分の世界観を広げようと思ったからです。 ❷ IB校で良かったと思う点/不安を感じる点 IBはディスカッションを行う機会が多いので、物ごとを多方面から考え、多様性を感じられるところが良いと思います。一方で、「あなたはどう思う?」と問われたときに必死に考えるようでは話に参加することができないため、不安に感じることもあります。ディスカッションでは自分の意見を持ち、相手に伝えられる準備をするように心がけています。 ❸ IBの学習を通して自身が変わったと思う点は? IBで学ぶ前、私は「物ごとには必ず正解がある」と思っていました。しかし、授業で友人の意見などを聞くと「確かに!」と思うことが多く、正解のない問題があるということに気づきました。こうした経験から考え方が大人の視点になり、成長したと感じます。 |

| 玉川学園 9年生 越智 風月さん 自分と違う視点で興味を深める ❶ IB校で学ぼうと思ったきっかけは? 私は4~7年生までドイツに住んでいて、IBを採用しているインターナショナルスクールに通っていました。IBでは知識をただ頭に入れるだけでなく、学んだことが「なぜそうなるのか」自分で考えたり実際に検証したりすることで、新しいことに興味を持ち、より楽しく学ぶことができます。日本に帰国してもIB校で学びたいと思い玉川学園を受験しました。 ❷ 良かったと思う点/不安を感じる点は? IBでは違う国・文化の人々と関わり合うことも多く、自分と違う視点を考えたりすることでいろいろなものの見方ができるようになりました。12年生になると、DPという資格を取得するための試験があり、そのスコアに応じて世界中の大学に進学することができます。試験はものすごく難しいと聞いていますが、世界中の人々と触れ合えるチャンスなので頑張りたいです。 ❸ IBの学習を通して自身が変わったと思う点は? IBで学んでから、自分の意見を積極的に言ったり、疑問に思ったことをすぐに聞いたり自分で深く調べる習慣がつきました。IBではIB Learner Profile Awardという学期ごとにIBの学習像である10の人物像※に適した生徒に贈られる賞があります。私は7年生のときに「振り返りができる人」という賞をいただきました。それまでは慣れない環境でただ頑張っていましたが、自信を持って自分が行っていたことを続けられるようになり、周りの友人から良いところを学べるようになりました。 |

10の人物像については以下をご覧ください。

詳細は、Springの過去の号をご参照ください。https://spring-js.com/global/16518/

.jpg?optimize&width=320)